前回の「電力」編に続き、今回は電験第3種の中でも特に出題範囲が広く、苦手意識を持つ受験者も多い「機械」について、最新の出題傾向を徹底分析していきます。

第3種の試験では、令和3年度までは過去問の同一問題は出題されていませんでしたが、CBT方式が採用された令和5年度からは多くの同一の問題が出題されるようになりました。実際にどの過去問が再登場しているのか?どの時期の問題に注目すべきか?

受験勉強の効率を高めるために、ぜひ参考にしてください。

3.[機械]について

(1)[機械]の出題傾向は?

機械については令和4年から同一問題が出題され始めました。令和4年上期から令和6年下期までに出題された同一問題の出題年度を第3表に示します。

同一問題の占める点数は、出題数が多くなった令和5年上期から令和6年下期の4回の試験で75~90点(平均で81点)になっています。

他の科目と同様に、第3表には類似問題を含んでいないことを考慮すると、過去問の学習が非常に重要であることがわかります。

また、令和4年下期から令和6年下期の5回の試験の間で4題の問題が繰り返して出題されており、直近の問題の学習も必要であることがわかります。

【注】ここでは過去問と選択肢の順序が異なる問題および問題文中のごく一部の文章が異なる問題も同一問題としています。

(2)[機械]ではいつ頃の問題が出題されているか?

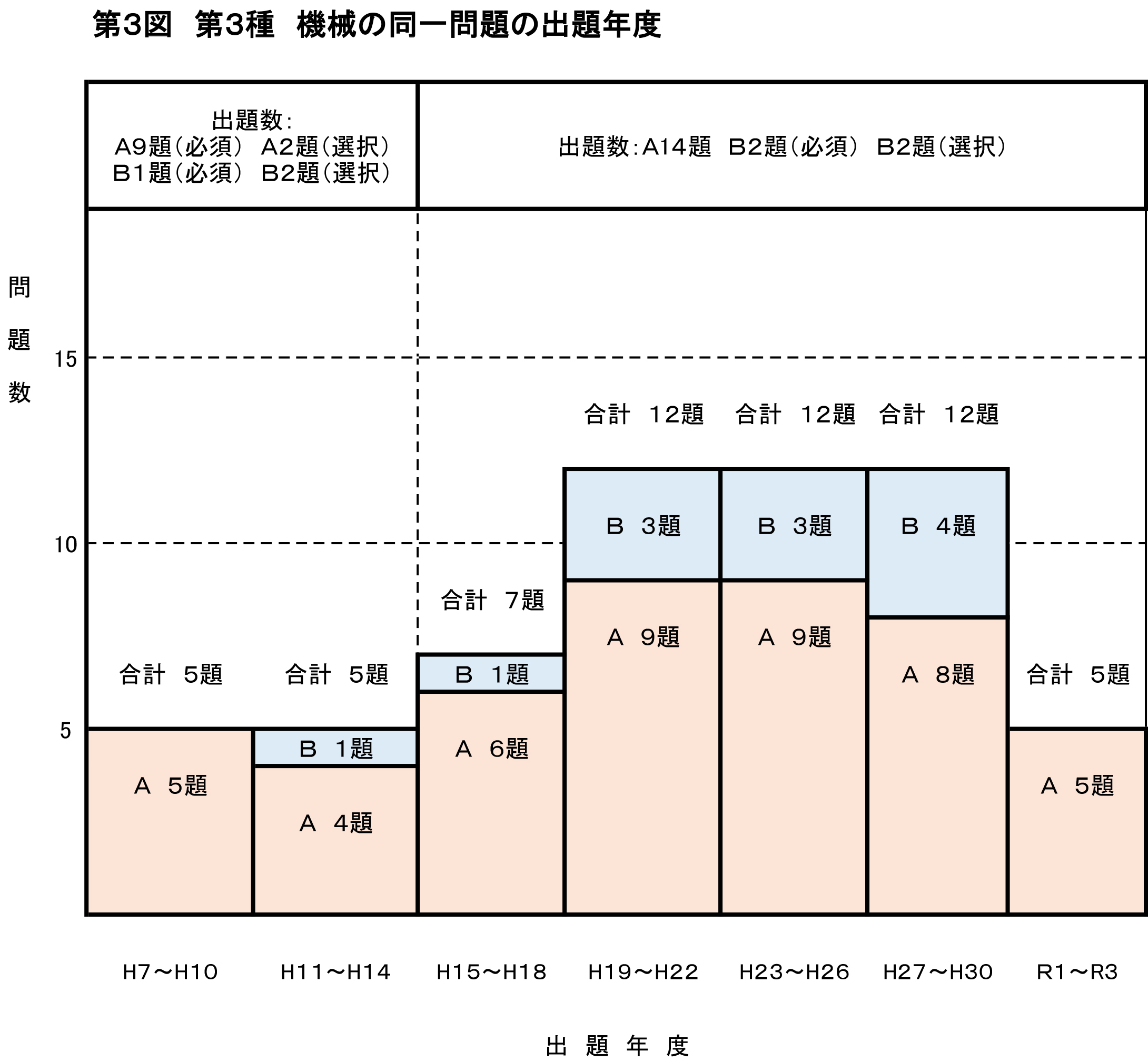

令和4年上期~令和6年下期の全6回の試験で合計58題の同一問題が出題されていますが、その出題年度をおおむね4年ごとに区分して第3図に示します。

これから次のようなことがわかります。

① A問題は第Ⅱ期の平成7(1995)年以降の全期間から出題されています。

➁ B問題はほとんどが平成15(2003)年以降から出題されています。

③ 出題数の多い平成15(2003)年~平成30(2018)年の出題数の合計は43題で全体の74%を占めています。

いかがでしたか?「機械」も過去問対策がカギを握ることがわかりました。次回は、最終回となる「法規」の出題動向をお届けします。お楽しみに!